地域とつながり、子どもたちの主体性を育む。渋谷本町学園が挑む探究学習の今とこれから

渋谷区内で唯一の小中一貫教育校として教育活動に取り組む渋谷本町学園。

同校の探究学習では、「子どもたちが楽しいと感じる学び」を実現するため、教職員も一緒にワクワクできる姿勢を大切にしています。

今回は小学6年生の担任を務める傍ら、探究「シブヤ未来科」の担当として活躍する野村先生に、探究テーマの探し方や地域連携をするうえで重要な視点、子どもたちの主体性を引き出す方法について話を聞きました。

探究活動の「軸」を決めたうえでテーマを選定

まずは担当されている学年・教科とご役職について教えてください。

私の専門は道徳で、今年度は6年生の担任を務めています。また、昨年度からこの学校の探究「シブヤ未来科」の担当にも携わっています。前任校は、同じ渋谷区内にある神南小学校で、そこでは「総合的な学習の時間」に力を入れた研究を行っていました。その経験がきっかけとなり、異動のタイミングで渋谷本町学園小学校では探究「シブヤ未来科」を任されることになりました。

今年度取り組んでいる探究テーマはどのようなものでしょうか?

今年度の探究学習では、「伝統文化」を探究課題として設定し、探究のテーマとしては、「伝統を知る・残す・伝える」という視点で取り組んでいるところです。まだまだ、学年ごとにどんな探究課題が合うのかを模索しながら進めている段階で、昨年度の探究課題をそのまま引き継ぐこともあれば、必要に応じて新しく変えていくことも視野に入れています。

昨年度に関しては、まずは探究をやってみるというのを主眼に置いていましたが、今年度はより明確な「軸」を持たせたいという思いがありました。そこで、全学年を通じて「地域貢献」を一つの柱として探究活動を展開していけたらと考えています。具体的には、児童がアンケートを取ったり、地域に出向いて活動を行ったりすることを想定しています。

そのような活動が学年ごとの取り組みにとどまらず、他の学年にも可視化され、共有されていくような形が理想で、学校全体で相互に学び合えるような探究にしていきたいと考えています。

「伝統文化」を探究テーマに据えた背景を教えてください。

まずは、地域にどれだけの「財」が存在しているかを把握することから始めました。その中から、子どもたちにとって「何ができそうか」「どんなことなら取り組めそうか」といったことを、昨年度の終わりごろから少しずつ考えてきたのです。

学年が変わっても継続して取り組めるテーマを意識しつつ、今年度は6年生の担任という立場で、子どもたちの成長段階やこれまでの活動の広がりや地域とのつながりといった視点を持ちながら検討を進めていきました。そうしたなかで、「何が一番面白く、わくわくするのか」というのを大切にしながら、学年の先生方と話し合いを重ねて探究テーマを決定しました。

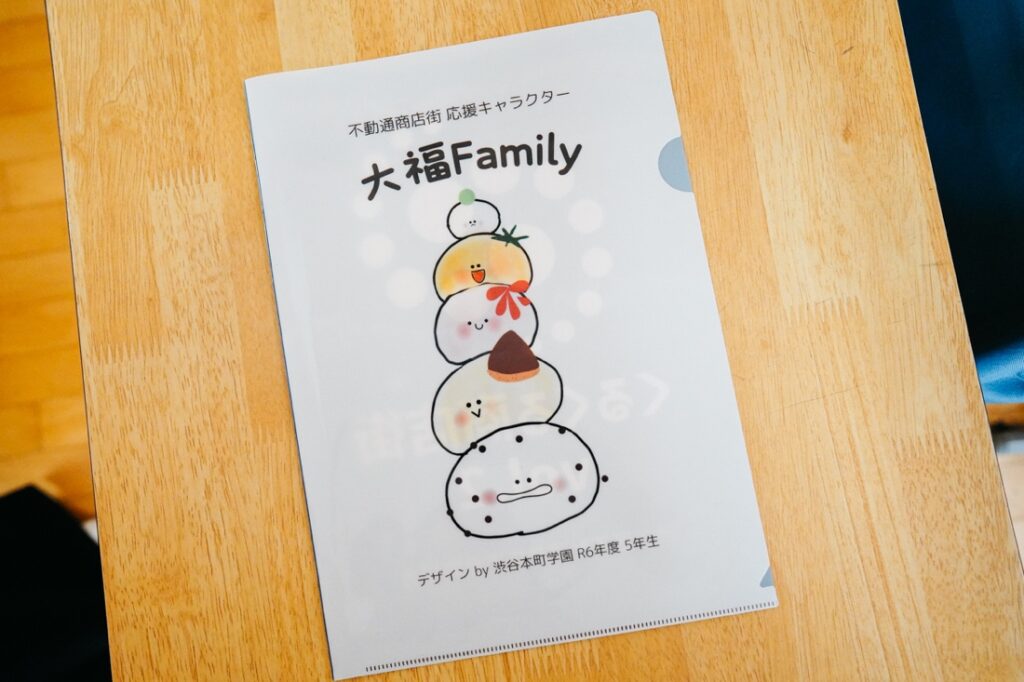

昨年度は学校のすぐ近くにある不動通り商店街を舞台に、商店街を応援するキャラクターを児童が考案し、地域の方々に投票してもらう「キャラクター総選挙」を実施しました。投票数の多かったキャラクターはグランプリに選ばれ、実際に商店街の応援キャラクターとして就任するという取り組みを行いました。

今年度は探究テーマを「伝統文化」に設定したことで、商店街に限定せず、地域全体へと視野を広げることができると考えています。

野村先生の“探究の視点”や大切にされている姿勢は何かありますか?

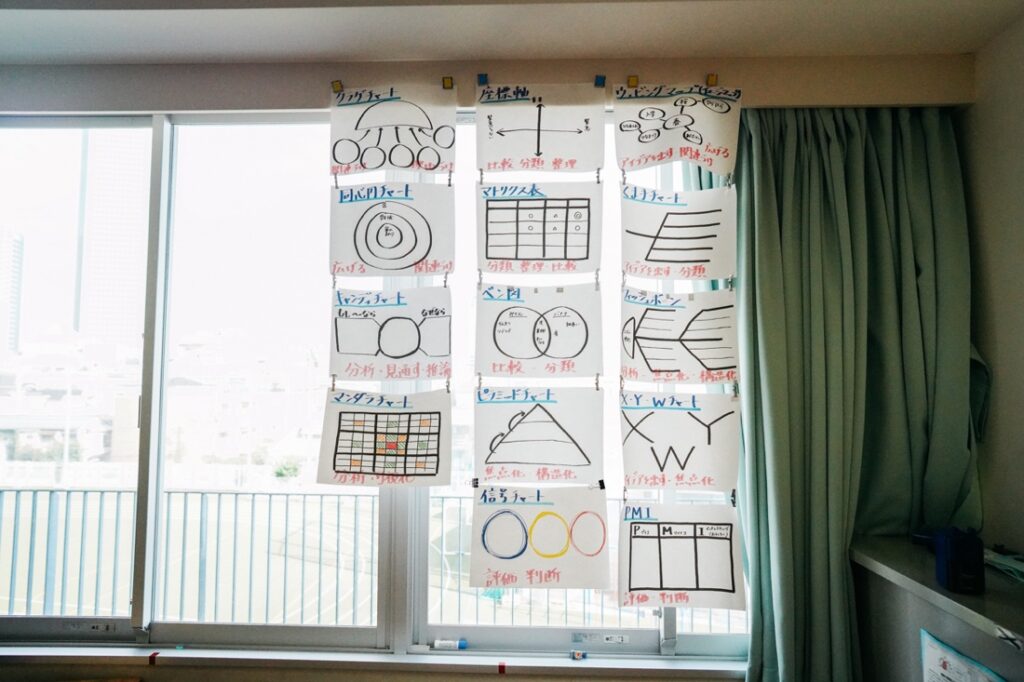

最初に探究学習を始める際には、子どもたちに探究のサイクルについて学んでもらうようにしています。これは学習指導要領にも示されている内容ですが、探究のプロセスを可視化した「ぐるぐる図」を用いてオリエンテーションを行います。私たちはこの図を使って「探究のサイクルを回す」という表現をしていますが、実際に図があることで、サイクルがうまく回っているのかどうかを子どもたち自身も意識できるようになってきたと思います。

「課題が見つかったら、次はどうするのか?」という流れを理解することで、子どもたち自身が学習の見通しを持ちやすくなり、「どう学んでいけばいいか」といった探究の進め方を意識できるようになるのです。

また、総合的な学習の時間で身につけてほしい力や、探究「シブヤ未来科」が目指す学習の目標も子どもたちと共有しています。そのうえで、「みんなが取り上げた伝統というテーマは学びになりそうかな?」というように問いかけをすることで、テーマ設定に対する意識を高めています。そうしたやりとりを大切にしながら、学びを主体的なものにしていけるよう工夫をしているところです。

先生同士で探究に関する情報共有はされていますか?

どうすれば子どもたちにとって最善の方法が見つかるのかを探るためには、話し合いを重ねることが欠かせません。それに、何かを一人でやろうとしても限界がありますから、先生同士が協力し合い、一緒にできることは何かを日々模索しながら調整しています。

今年は地域の地域学校協働活動推進委員の方々が非常に協力的で、全体としてスムーズに進められているのですが、やはり学校側からも地域に何かしら貢献する姿勢がないといけないと思っています。お互いに支え合い、助け合っていく関係が築ければ、最終的にはそれが子どもたちのより良い未来につながっていくと信じています。

そして、今年度は先生同士の情報交換や学び合いをより意識しています。その一環として、探究について考える研修会を年6回開催する予定で、先生たち自身が考える「ぐるぐる図」を作成しながら、どうやったらこのサイクルを回していけるのかを一緒に考えられたらと思っています。

さらに、My探究における「問い」の立て方や、その進め方について相談し合える場としても位置づけています。これまでの実践を振り返りながら年間計画を見直し、来年度に向けてどのように活かしていくかを整理する時間も設ける予定です。

こうした研修会以外にも、職員会議の後とかに、短い時間でも先生たちが集まって、どの思考ツールが使いやすいかなど、探究の具体的な話ができる場を設けたいと考えています。やはり、探究を進める中で感じている困りごとや共有したいアイデアは必ずあるはずなので、ほんの5分でも話し合える時間が持てたらいいなと思っています。

もちろん、チャットツールでも共有しますが、そのまま流れてしまうことも多く、だからこそ顔を合わせて直接話す機会を作ることが大事なんだと感じています。

地域連携についてはどのように進めているのでしょうか?

子どもたちが自分たちの住む場所を「地元」だと意識し、地域や人々へ愛着を持ってほしいと願っています。昨年度は商店街との関わりを通して、取り組みを進めていくうちにイベントに参加するようになり、最近ではお菓子屋さんや和菓子屋さんに立ち寄って「こんにちは!」と挨拶して帰る子どもの姿も見られるようになりました。そういうのを見ると、地域への愛着が芽生えてきていると感じています。

今年度は、子どもたちにとっても楽しみな「お祭り」に着目しているので、お祭りが誰かの手で支えられて、引き継がれてきたことに目を向けながら、自分たちもその担い手の一人として関わり、「地域のお祭りを未来につなぎたい」という思いを持ってくれたらと考え、計画を進めています。

そんななか、最初にご協力をお願いしたのが氷川神社で、その後にお祭りでお神輿を出しいただいている町内会の皆さんにもお声がけをしました。地域とつながるためには、地域学校協働活動推進委員として地域に関わっている方がいるので、今回はその方に学校と町内会との橋渡しをお願いしつつ、私自身も地域の会議に参加し連携を図っています。

ただ、地域との協力関係を築くのは簡単ではなく、実際に取り組んでみると難しさも多いと感じています。特に学校と地域の間での「スピード感の違い」は大きな課題です。大人なら2ヶ月でできることでも、子どもが取り組むとなると3〜4ヶ月、場合によっては1年かけて学ぶ必要があるので、その時間感覚のギャップは調整が必要になります。

また、お祭りは土日に開催されるため、学校との連携という観点からは、どうやってその日程と活動を結びつけていくかが今後の課題の一つになっています。

子どもたちが集めた情報を整理・分析する際に工夫されていることはありますか?

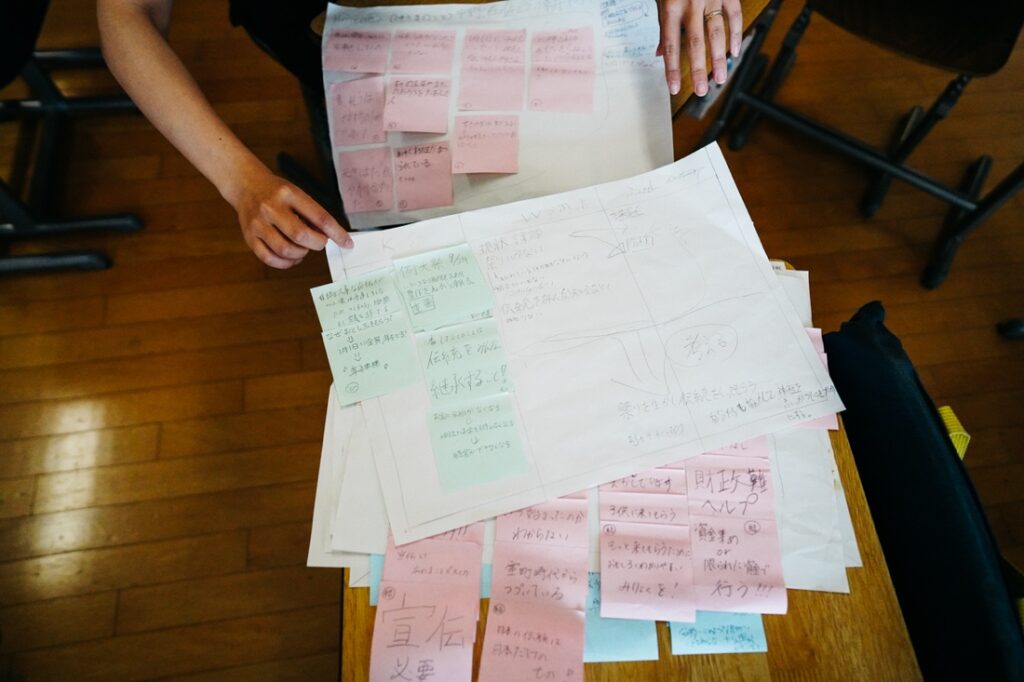

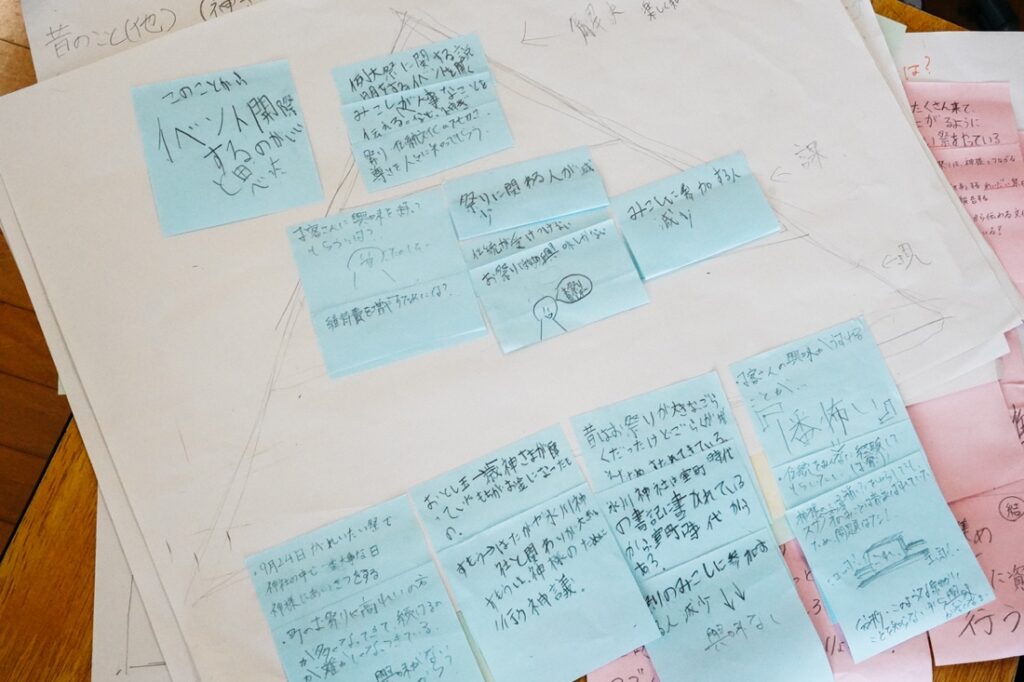

基本的には、子どもたち自身に「どうやって情報を整理し、分析するか」を問いかけるようにしています。その子どもたちの発想や考えをもとに、進め方を決めていますね。

教室内にはこれまで使ってきた情報整理ツールの一覧を掲示していて、「マンダラチャート」や「マトリクス表」、「ピラミッドチャート」、「KWLチャート」などがありますが、そのときに必要な思考ツールを子どもたちが主体的に選んでいるのが印象的でした。

氷川神社の方に話を伺ったときは、あるグループは「KWLチャート」を用いて気づいたこと・わかったことなどを分類してまとめていた一方で、別のグループは「ピラミッドチャート」を使い、現状の課題とそれに対する解決策を考えていました。同じ内容を扱っていても、グループによってアプローチが異なるのが興味深いところです。

そして、その分析結果を全体で班ごとに発表していく場面では、「他の班と似ている部分」や「発見・気づき」などを言葉にしながら、自然と分析的な視点を持つように取り組んでいると感じています。

思考ツールについては、探究活動に役立つ思考ツールを子どもたちに紹介することも意識していて。探究の土台となる知識を身につけてもらえるように、取り組みの中で思考ツールを学ぶ時間を設けています。

分析した内容をまとめていく際の表現の手法は、子どもたちにどのように選択してもらっていますか?

多くの人に届けたいならWebがいい、小さい子どもに伝えるならポスターの方が目に入りやすいなど、まとめ方の方法はいくつかありますが、最終的には子どもたち自身で話し合って決めています。「こんなやり方もあるよ」「以前こんな例があったね」といったみたいに、過去の事例やアイデアをみんなで共有しながら選択肢を広げていきます。私としては、子どもたちが「誰に向けて発信したいか」という視点を持ち、最適な表現方法を選べるように促しています。

また、ただまとめるだけでなく「何のために伝えるのか」という目的意識を持つことも大切です。伝統文化のテーマであれば、「このまま放っておいたら消えてしまう伝統を残したい」という思いを出発点にしながら、それをどのように伝えていくかを考えることが大事なわけですね。今後はその目的に立ち返って考える力を育てていくことも子どもたちにとっては重要だと感じています。

この 1 年間で先生自身のマインドに何か変化はありましたか。

本当に日々たくさん悩んでいますが、これまで気づかなかったことに少しずつ気づけるようになってきています。今やっていることが正しいかどうか、自信が持てない部分もありますが、それでも自分で情報を探しに行ったり、地域のことを考えたりするようになってきました。

「探究とはそもそも何だろう?」ということも含めて、同僚の先生たちとよく話し合っていますね。毎日というわけではありませんが、時間があれば相談したり、気になることがあったら質問するようにしています。

その一方で、慣れてくると楽しさも感じられると思うんですけど、最初の「産みの苦しみ」は大きいですね。探究をスタートさせるまでに自分の中で土台を固めて、子どもたちと一緒に形にしていく過程は手探りの連続で、試行錯誤の毎日です。もちろん大変さはありますが、それ以上にやりがいも感じています。

試行錯誤しながら進めている探究をどのように発展させていきたいとお考えですか?

子どもたちには、これまで取り組んできた探究「シブヤ未来科」での学びを、日常のさまざまな場面で活かしてほしいなと思っています。将来、社会に出て仕事をするようになったときにも、人に話を聞く力はインタビューの経験があることでずっと身近に感じられるでしょうし、話を聞いたうえで何が大切かを整理・分析する力も決して無駄にはならないと信じています。

最終的には、そういった探究で得た力を日常生活の中で自然に使えるようになることが、私たちの目指す大きなゴールなのかもしれません。

最後に今後の展望を教えてください。

学校全体で大切にしているのは、「子どもたちが楽しいと感じる学び」を実現するために、大人自身も「面白そう」「ワクワクする」と感じられるものを一緒に考えていくという姿勢です。以前、「キャラクター総選挙」を行ったときには、子どもたちが考えたキャラクターがTシャツやグッズになるかもしれないというアイデアに、大人も子どももワクワクしました。

実際、グランプリに選ばれたキャラクターはクリアファイルになって地域で配布されたことで、子どもたちには大きな達成感と喜びが生まれました。伝統文化などの探究課題を決める際も、子どもたちが興味を持つことは大人も楽しめるはずという視点でテーマを設定しています。

教育的な目的は持ちつつも、子どもたちの発想を尊重し、必要に応じて視点を広げられるような関わり方を意識しています。全てのアイデアを実現できるわけではありませんが、「できること」と「難しいこと」の線引きを明確に子どもたちに伝えることで、現実を知りつつも「こんなこともできるかもしれない」という憧れや期待を持てるようなバランスを意識しながら、これからもリアルと夢の両方を大事にして進めていきたいですね。