「本物」に触れ、子どもの主体性を引き出す重要性。臨川小の専科教員が実践する探究学習の進め方

今年で開校148周年を迎える渋谷区立臨川小学校では、さまざまな企業と連携した探究学習が行われています。昨年度は日本サニパックの協力を得て、ポリ袋やゴミ袋をテーマに、環境問題やSDGsについて学び、子どもたちがデザインしたゴミ袋のお披露目会も行われました。

今回は図工を担当する鈴木先生に、探究テーマの探し方や探究的な学びの作り方、子どもたちの主体性を引き出す方法について話を聞きました。

「日常」と「学び」をつなぎ、子どもの主体性を引き出す

まずは担当されている学年・教科とご役職について教えてください。

私は2年生から6年生までの図画工作を教えています。また、臨川幼稚園とも併設しているので、幼小連携で授業を行ったり、一緒に作品を作ったりしています。幼稚園では毎年展覧会が開催され、そこで幼小連携の枠で作った作品を展示していただいています。

今年度取り組んでいる探究テーマはどのようなものでしょうか?

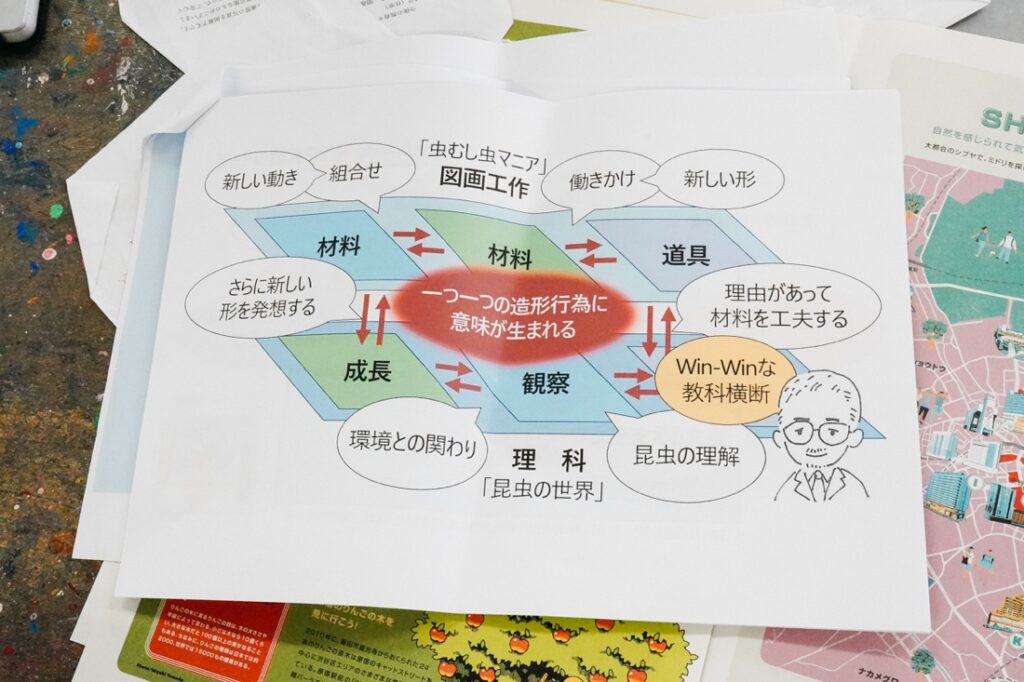

私は図工で教科横断的に学習を進めています。一人ひとりが探究しながら作品を作れるのがとてもいいなと感じています。探究テーマは年間指導計画や教科書の内容のほか、環境問題なども見て考えるようにしていますね。今年度について、3年生は国語の教科書に「こまを楽しむ」という単元がありまして、それと連動した形で「オリジナルの独楽を作る」というプロジェクトを行いました。

教科書にはこまの回し方や種類が載っていますが、実際のプロジェクトでは恵比寿駅前のえびすストアにある「独楽の店 こばやし」の店主に来ていただき、児童たちにこまの種類や回り方を教えていただいたんですね。

そういうことをやってから、「どんな独楽を作るか」を探究していき、自分だけのこまづくりに取り組んでもいました。「国語×図工」を軸に、こまの歴史や回り方、作り方を学ぶことで、伝統的な遊びの魅力を知ってほしいという思いから実現した探究学習になっています。

こちらの企業名について掲載してもよろしいか企業側にご確認いただくことは可能でしょうか。弊社より確認させていただくことも可能です。その場合、ご連絡先をご教示いただけますと幸いです。

私自身、もともと特別支援学級の担任をやっていたことがありまして、その時に感じていたのは「子どもたちは算数や国語を日常生活に関連付けないと興味関心を持ってくれない」ということでした。図工もそれと一緒だなと思い、学びを日常と繋げてあげることによって、子どもたちが主体的に探究していくと考えたのです。

教科横断という考え方も大事ですが、固定概念にとらわれず、本当に子どもたちの学びが深まるのかを意識しながら、探究テーマの題材を決めるようにしています。

日々の実践の中で、鈴木先生の“探究の視点”や大切にされている姿勢は何かありますか?

私が大切にしているところは、図工を通して、子どもたちが実生活や社会に対する見方や感じ方を広げ、深めてくれることです。自分としては色々な探究テーマを「社会問題と結びつけて考えられないか」と探っているところですね。

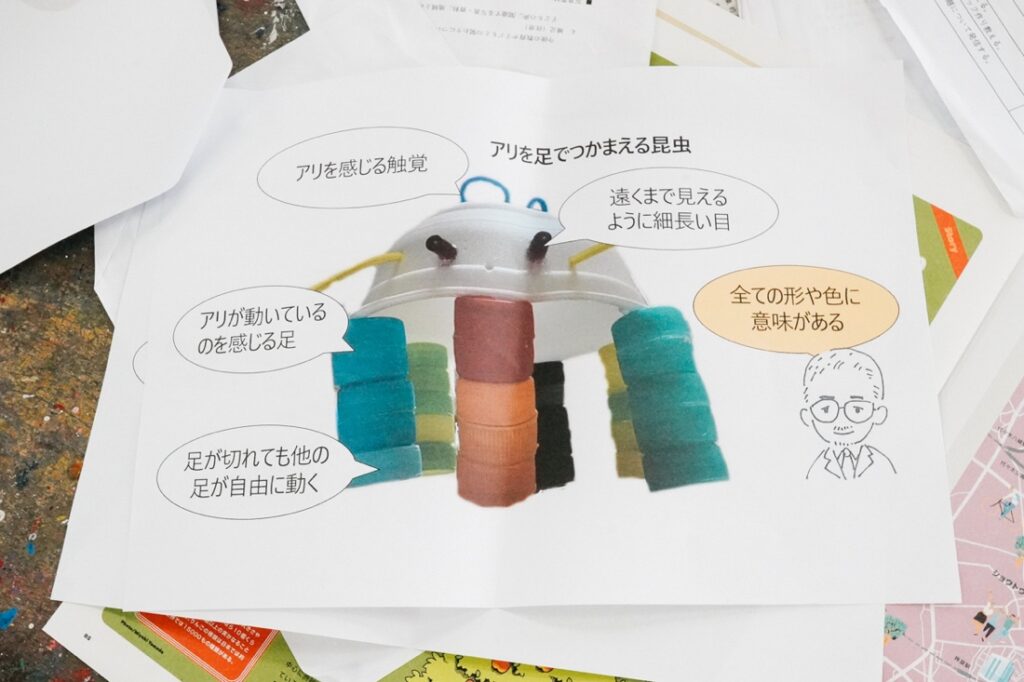

3年生の理科では「昆虫の体のつくり(頭・胸・腹)」を学ぶんですけど、そこでもう一歩踏み込んで、「昆虫の魅力をもっと探ってみよう」という視点で、理科と図工を掛け合わせた学びを考えています。昆虫には本当にたくさんの種類がいて、例えば擬態している昆虫などもいますよね。そういった昆虫の体のつくりは、絶滅を避けて生き延びるために進化してきたんだということを、まずは子どもたちと一緒に学びます。

そのうえで、「もし自分だったらどんな新しい昆虫をつくってみたい?」という発想に繋げて、図工の活動として自分だけの“新種の昆虫”を表現してもらうんです。昨年度はプラスチックなど身近な素材を使って制作しましたが、今年度は木工にチャレンジしようと思っています。のこぎりで切って、丁寧にやすりをかけて、つやつやに仕上げていくような昆虫づくりに取り組む予定です。

5年生では「まだ見ぬ建物」をテーマに探究学習を行っています。渋谷区の「緑の基本計画」では、人・生き物・緑をつなぐという目標が掲げられていますが、それに関連して渋谷でまちづくりを手がけている東急不動産でも、緑と人をつなぐ建物づくりを進めています。まずはそうした背景を学びながら、「そもそも建物の歴史って何だろう?」という視点で、建築の変遷についても探っていきます。

さらに、東急不動産と太陽光や風力といった再生可能エネルギーについても学習し、そこから「自分が建築家だったら、どんな建物を未来に残したいか?」という問いに向き合い、自分なりの建物をデザイン・制作していく活動に取り組んでいます。ただ、再生可能エネルギーの中で風力はなかなか身近に感じにくいため、今回はウィンドサーフィンのプロの小林悠馬選手を学校にお招きし、実際にプールでデモンストレーションをしていただき、子どもが風の力を体感できる場を設けたのです。

実は今の5年生が4年生だったときに、渋谷の「海を感じるプロジェクト」という活動を一般社団法人SWiTCHと一緒に行い、漁網のリサイクルについて学んでいるんです。今回のウィンドサーフィンとの取り組みでは、風力発電のような自然の力を活かす取り組みと自然を感じるスポーツを結びつけ、「アップサイクルの学び」へと発展させたいと考え、この企画を立てました。

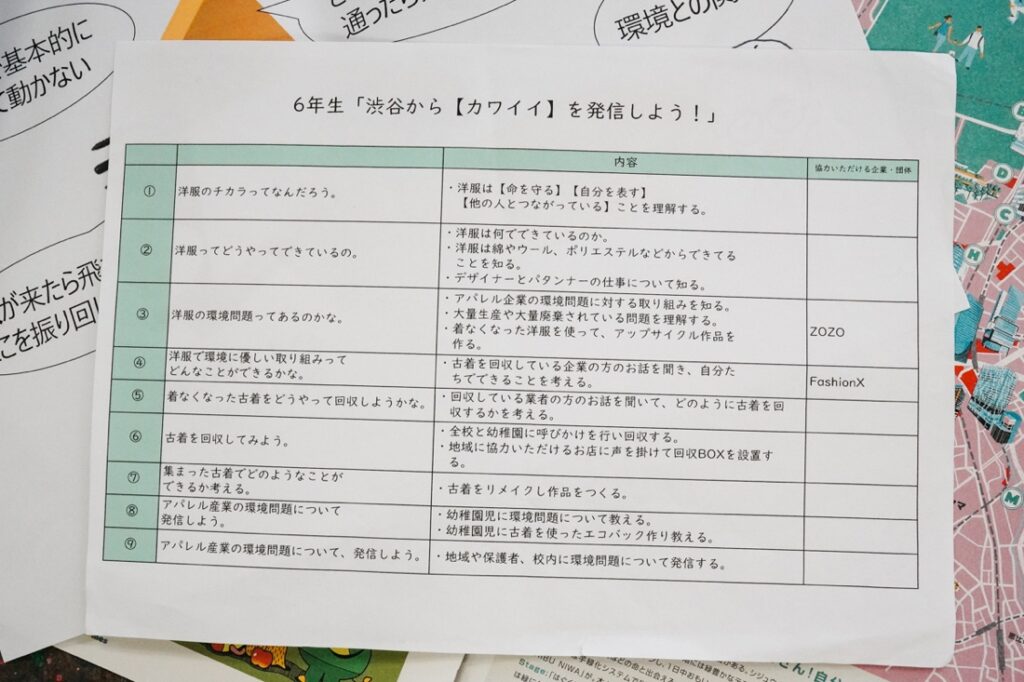

6年生では、渋谷ならではのファッションカルチャーを切り口にした学びを展開しています。ファッションに興味を持つ子どもたちも多いので、まずは「服はどのように作られているのか」という綿から始まる素材の学習や服の歴史について学びました。同時に、アパレル産業の抱える大量廃棄や水資源の大量消費などの環境問題に触れながら「私たちにできることは何だろう?」という問いを立て、実際に古着を回収し、リメイクするプロジェクトに取り組んでいます。子どもたちは、自分たちの手で「かわいい」を作り、それを発信していこうとしていまして、もし機会があればリメイクした作品を披露するファッションショーなども開催できたらと考えています。

子どもたちが探究の「過程」を意識できるように工夫されていることはありますか?

子どもたちには「本物の体験」をしてほしいので、その分野に精通したプロや専門家を交えた学習が欠かせないと感じています。まずは自分が「これ面白そう」「やってみたい」と思ったことをインターネットで検索し、企業や団体を調べていきます。そこから社会貢献活動(CSR)の取り組みを読み込んで、協力してもらえそうなところに積極的に問い合わせをするようにしていますね。

もちろん、丁重に断られることもありますが、これまでお会いした方々は本当に親切な方が多くて、そこから繋がりが広がっていくこともたくさんあります。あとは、周囲に「こんなことを子どもたちとやりたい」と話していると、自然と「それならこの人知ってるよ」と紹介してもらえることも多くなってきました。

いきなり「協力してください」とお願いするよりも、「こういう授業を考えていて、もしよければ御社の考えやお力を少しお聞かせいただけませんか?」という伝え方にすることで、そこから自然と「一緒にやってみましょうか」と話が前に進んでいくと思います。

※渋谷区の学校の皆さまは、学校と企業がつながる探究「シブヤ未来科」ポータル(https://tankyu-shibuya.com/)もオープンしましたので、そちらもぜひ活用ください。

渋谷区が掲げる「探究のプロセス」を、子どもたち自身が自覚できるように取り入れていることは何でしょうか?

例を挙げると、4年生の取り組みで「渋谷区観光大使になろう」というテーマを設定した時に、渋谷スクランブル交差点のシンボル「忠犬ハチ公」の”忠犬”は何だろうという問いから、子どもたちと話し合う時間を設けました。そこから、「今の渋谷ってどんなまち?」という問いにつなげ、観光客が増えていることをグラフなどで確認しながら、子どもたちに渋谷の良さや魅力を考えてもらいました。

すると、「こんな場所や文化があるよ」とさまざまな意見が出てくるので、さらに「じゃあ、どうしてそれが有名になってるんだろう?」という視点で理由を調べ、それをみんなで共有し合います。このような学びを重ねていきながら、観光大使として渋谷を知らない人や海外の人に魅力を発信する方法を探究していく流れを作っていきました。

子どもたちの成長を感じられた点や印象に残っている内容があれば教えてください。

教科書に載っている図工の題材は短いものだと2時間、長くても6〜8時間程度で終わるように設計されています。でも私が取り組んでいる単元は、1つのテーマに10時間以上かけて取り組んでいるんですよ。それでも「まだやりたい!」「休み時間も続きやっていいですか?」というように、子どもたちが自分から積極的に続けている様子がすごく印象的でした。

そういう姿を見ると、これまで私が教科書通りに進めていた授業とは、子どもたちの反応がまったく違うなと感じていて。「探究」という軸があるからこそ、教師としても柔軟に時間を設計できるようになり、教えることがやりやすくなりました。

「難しかった」「壁にぶつかった」と感じたことがあれば教えてください。

事前の準備は本当に大変です。図書館から本を30冊ほど借りてきて、それを見ながら「どんな内容を伝えようか」「パワーポイントには何を載せようか」と毎回試行錯誤しています。最近は探究のテーマに対して、どこを軸に絞ればいいか見当がつくようになってきましたが、最初のころは本当に苦労しました。また、子どもたちがやりたいアイデアを実現しようとすると、「学校でできることとできないこと」の線引きが必要になります。

もし学校だけではできない場合は企業など外部の力を借りなければならないため、もし外部との連携が必要だと感じたときには、早めに動いて企業に連絡を取ったり、先にあたりをつけておいたりしています。ただ知識を伝えるだけでは、子どもたちの心を動かすのは難しくて、できるだけ「本物に触れる体験」を探究で取り入れられるように心がけていますね。

先生にとっての探究とはどのような学習だと捉えていますか?他の先生方へ共有できるナレッジもありましたらお聞かせてください。

遊びとか楽しいの延長線上だというように思っていますね。ナイキのスローガンで有名な「JUST DO IT」という言葉がありますが、まさに探究は「とにかくやってみる」ことが大事だと考えています。

子どもたちが作品に身近さを感じ、主体的に取り組めるように、日頃から「ここはどうなっているの?」といった疑問形で声かけするようにしています。こちらから説明するというより、子どもたちの考えを聞くことを大事にしていて、「へえ、なるほど」と相づちを打ちながら、子どもたち自身の言葉を引き出すようにしていますね。私が何か特別なことをしているというより、とにかく「子どもたち同士で話してもらう」ことを意識していますね。

子どもたちはお互い会話していくうちに、「もうちょっとこうしよう」と自ら改善点に気づいたり、その会話を聞いていた他の子が興味を持って寄ってきたりして。気づけば、子ども同士で会話しながら、作品づくりがどんどん進んでいるんです。

そういう意味では、子どもたちが「やってみたい」と感じたことを自由に表現できる環境を整えることが、何よりも重要だと考えています。

学校外・地域との連携はどのように捉えて実際に導入していますか?

地域との連携については、例えば恵比寿ストアのこま専門店の店主さんなど、地元の方々と直接つながる機会をつくっています。こまの学習ではその方と交流することで、子どもたちにとっても地域との関わりが自然に生まれました。これから取り組む古着のリメイクも、地域から古着を集める予定で、地域全体を巻き込んだ活動にしようとしています。

また、昨年は「地球を守る」というテーマで展覧会を行い、各学年が自然の美しさやその大切さを表現した作品を制作し、地域へ向けて発信しました。こういったテーマは、書籍を読んだり情報を集めたりしながら、今の子どもたちや社会にとって意味のある内容を考えて決めています。

最後に今後の展望を教えてください。

担任制の課題として、シブヤ未来科は1年間しか担当できない点が挙げられます。例えば9月に企業との連携プロジェクトを始めても、その成果が翌年に出る場合、担任が交代してうまく引き継ぎができないと、子どもの学びがそこで途切れてしまう可能性があります。

その一方で、私のように2年生から図工の専科を担当している場合、最長で5年間は同じ子どもたちとシブヤ未来科での探究を続けることができ、その学びを継続的に発展させることが可能になっています。これは専科教員の強みだと感じていて、今後も子どもたちがワクワクするような探究学習をやっていきたいですね。

本記事で紹介させていただいた一部資料は、渋谷区の学校の皆さま向けに探究ポータルサイトの学校・教職員ユーザーページ「探究プラン」よりダウンロードいただけます。