子どもたちが語る探究学習のリアルな魅力。「楽しくて毎日学校に行きたくなる」

児童一人ひとりの個性を大切にし、「よく考える子」「やさしい子」「たくましい子」の育成を目指している渋谷区立富谷小学校。子どもたちが主体的に学び、多様な個性を伸ばせる教育活動を推進しています。

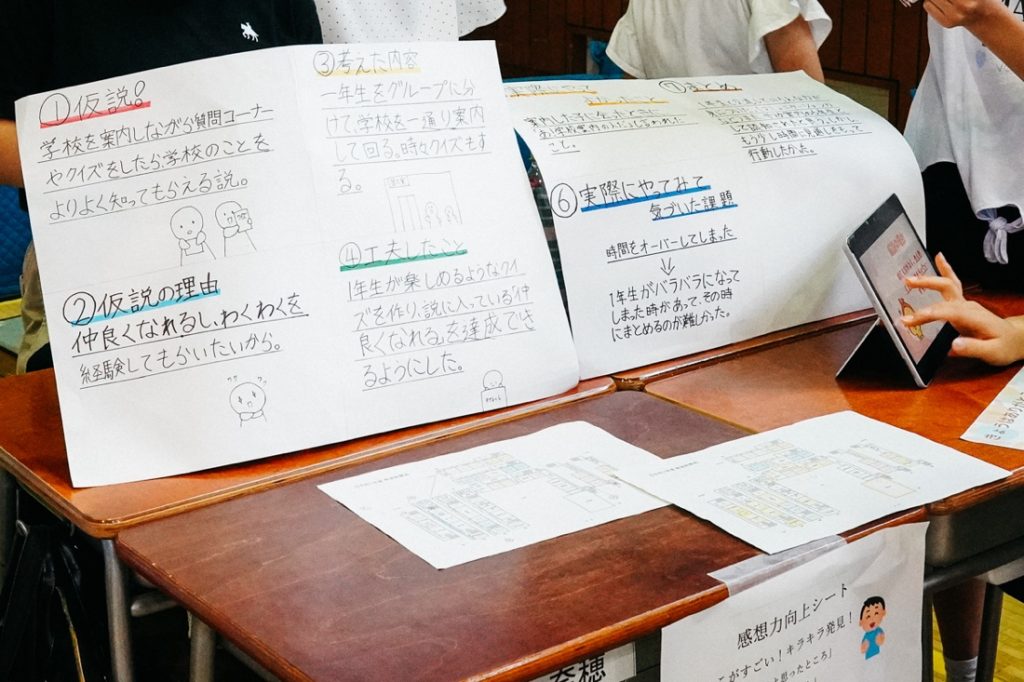

2025年度の6年生の探究学習では、1年生をハッピーにする「1年生ハッピープロジェクト」をテーマに実施。その取り組みの一環で、夏休み前の区切りとして学年全体で発表会を行いました。20分ずつの4ローテーションと1チームあたり5分の発表時間が設けられ、発表後には質疑応答と交流の時間が設けられていました。

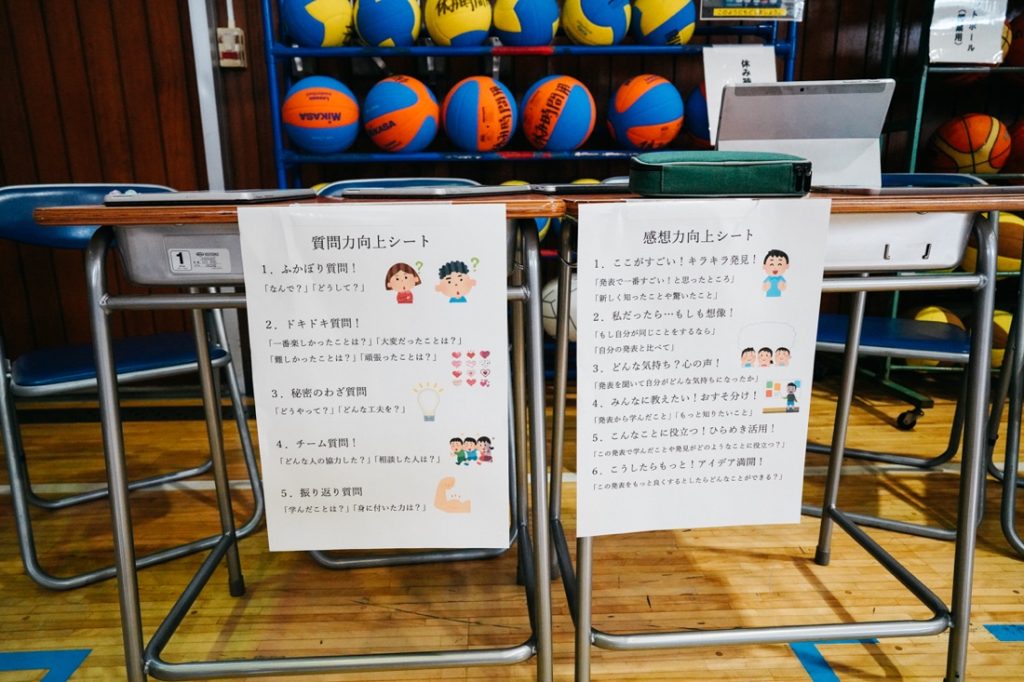

探究学習に関わる杉山先生は、子どもたちが身につけるべき「表現力」「挑戦力」「完結力」といったスキルに焦点を当て、単なる感想ではなく「なぜそう思ったのか」「どのように工夫したのか」などの具体的な質問やアドバイスを交わすことで、学びを深めることの重要性を伝えました。

探究「シブヤ未来科」が楽しくて、毎日学校に行きたくなる

探究学習を体験した4名の子どもたちに、リアルな感想や印象に残った活動についてお聞きしました。

探究学習のどんな体験、活動が探究の役に立ちましたか?率直な感想を教えてください。

石田

私たちは、1年生向けに道徳の授業を行ったのですが、黒板の前に立って授業の内容を伝える時の経験が、実行委員や社会の授業などで司会をする時の感覚とすごく似ていて、探究「シブヤ未来科」の体験がすごく役に立ったと感じました。

ただ、1年生に授業に興味を持ってもらうのがなかなか難しかったので、授業の計画を立てる際に、「どうすれば1年生が積極的に参加してくれるかな?」と考えました。そのために、文字の使い方やデザインなど、見せ方をいろいろ工夫して準備を進めたんです。

紙谷

1年生がたくさんいっぱい手を挙げて、誰を当てればいいのかを決めるのが難しかったですね。でもそれ以上に、1年生が分からないことを積極的に6年生に聞いてくれたのが嬉しくて、とても良かったなと思いました。

川崎

作ったプリントに対して、1年生が分からないところは全部質問してくれて、分かるところも色々と書き込んでくれていたのが、とても嬉しかったです。

ニフィング

やはり一番役に立ったのは、いろんな教科を通して得た経験が全てつながっていることです。発表する授業が多かったのもすごく役立っていて、探究「シブヤ未来科」のおかげで、自分のやりたいことが少しずつ見えてきて、自信も持てるようになりました。

みんなで協力して何かを作ったり、発表したりするなかで感じたことはありますか?

石田

社会などの授業では「調べ学習」を一人でやって、集めた情報をスライドにまとめて先生に提出することが多いんです。それが探究「シブヤ未来科」では、みんなで協力して取り組むので、一人の時とは違って、いろんなアイデアが出てくるんですよ。今回で言えば、「プリントにキャラクターを入れたら1年生がもっと興味を持ってくれるのでは」とか、そういう工夫も生まれてきました。1年生に教える場面では、「みんなで考えるからこそできることがあるんだな」と実感しましたね。

ニフィング

みんなで意見を出し合い、まとめていくうえで難しかったのは、「振り返り」などの内容を1年生にどうやって伝えるかということでした。1年生は言葉の意味がまだよく分からないことも多いので、「どうすればわかりやすく説明できるか」を考えるのが大変でしたし、計画を立てる段階でたくさんの工夫が必要でした。

石田

私たちは「20分授業」というテーマでプリントを作って、みんなの意見やアイデアをそこにまとめました。全員の意見を一度集めたうえで、「これは似てるね」など話し合いながら、最終的にうまくまとめることができました。

本当に毎日学校へ行きたいと思うくらい、探究「シブヤ未来科」が楽しいですね。自分のやりたいこと、調べたいことを自由にできるのもそうですし、街や地域をより良くできると思うと本当に楽しくなって、もっとやりたくなるんです。

続いては、6年生の探究「シブヤ未来科」を担当する杉山先生に、テーマ設定で心がけたことや子どもたちに主体的な学びを促す勘所について伺いました。

今年度の6年生では、「1年生ハッピープロジェクト」をテーマに探究学習に取り組んでいますが、どういったところを問題意識として捉えたのでしょうか?

杉山

学校全体としては昨年度の反省を踏まえ、まず最初に基礎探究から初めてクラス探究、テーマ探究、My探究の流れで探究「シブヤ未来科」を進めていく方針が定まっていました。そして、「〇〇のために探究する」という共通認識も校内で共有されていました。例えば、ただルービックキューブやけん玉をするのではなく、「誰かのために」「何かの目的のために」という視点を持つことを重視しています。

そのうえで、6年生の担任同士で話し合いを行い、この学年の子どもたちにどんな力を身につけて欲しいかを考えていきました。実際のところ、基礎的な学力や表現力をこれから身につけていく段階のため、まずは探究の基礎的な進め方をきちんと身につけてもらう必要があると判断しました。

探究テーマについてですが、4月に新1年生が入学してきた際、ランドセルの片付けやトイレの使い方など、まだ一人でできないことが多く、6年生が当番制でサポートする機会がありました。そのなかで、6年生と1年生が関わる場面がとても温かく、有意義だと感じたんですね。

そこから、1年生のために自分たちができることを考えようというテーマが自然と生まれて、「1年生ハッピープロジェクト」という形で探究活動を進めていくことになったのです。

6年生と1年生では、年齢も違えば学んできた内容や知識にも大きな差があります。そういったなかで、相手の立場に立って考えることや思いやりの部分について、先生から何かアドバイスされたことはありますか?

杉山

1年生の実態は分からない部分も多いからこそ、子どもたちには「まずは担任の先生に直接聞きにいこう」と伝えていました。こちら側から一定のアドバイスはできても、最終的な判断は1年生の先生に確認する必要があることはしっかりと話していました。

また、相手が1年生であることを踏まえて、言葉の使い方や伝え方にも配慮がいることも共有していました。例えば1年生に向けた授業をする場合は、漢字が読めないことも考慮してアンケートフォームを使うのではなく、その場で手を挙げてもらったり、「◯ ✕」で答えてもらったり、イラストを使って視覚的にわかりやすく伝えたりといったアドバイスをしました。

給食や活動の提案などについても勝手に決めるのではなく、事前に校長先生や担当の先生方に「こういうことをしたいと思っているんですが、いかがでしょうか?」と確認を取り、了承を得たうえで子どもたちが自分たちの思いを直接伝えにいくことが大事だと伝えていましたね。

ここから探究プロセスに沿ってお話を伺えればと思いますが、何をきっかけに「課題の設定」を行ったのでしょうか?

杉山

子どもたちは、日ごろから1年生との交流をたくさん経験しているので、その中で感じた課題や、嬉しかったこと、楽しかったことなどをウェビングマップを使いながらアイデアを自由に出し合いました。その結果、「1年生に掃除の仕方を教えたい」など、子どもたちから具体的な提案がいろいろと出てきたんです。

そこから着想を得て、「1年生に掃除のやり方を教えたら、掃除がうまくなって学校がもっときれいになるんじゃないか説」といった“◯◯説”という形で仮説を立てて進めていくことにしました。

私が担任を務める6年1組のクラスでは、「挨拶が大事」という意見が多く出ました。朝に元気な挨拶をすれば、子どもたちが明るく楽しく1日をスタートできるのではないかという考えです。それ以外にも、「掃除を一緒にする」「教室を飾り付ける」「悩み相談の場を作って困っている子を支える」など、生活面のサポートに関するアイデアが多く出ました。

そのほかには、「給食を一緒に食べる」「1年生向けに授業をする」といった案もあり、全体としてバランスの取れた幅広いアイデアが出たと思います。ちなみに、2組と3組では少し傾向が違っていて、2組は「遊び」が多めで、3組は「遊び」や「学校探検」などが特に目立っていましたね。

子どもたちがアイデア出しをする場面で、先生はどのような働きかけをしましたか?

杉山

こちらとしても、掃除や給食といったアイデアは出てくるだろうとある程度は予想していましたが、基本的に子どもたちから出てきた意見は否定せず、基本的には子どもたちが考えたことをやらせてあげるのを意識していました。

また、Canvaなどのツールの使い方については、特に操作の指導をする必要はありませんでした。というのも、子どもたちが社会の授業ですでにCanvaを活用していて慣れているので、自然と使えるようになっているからです。私自身は、文字の出し方やデザインの整え方など、細かなアドバイスを行いました。ツール自体の操作指導というよりも、発表資料の構成や項目の整理の仕方など、「伝わりやすく見やすい資料をどう作るか」という点を重視してサポートしましたね。

面白い視点だと感じたのはどんなアイデアがありましたか?

杉山

「飾り」や「悩み」というテーマから出発した子どもたちの発想です。「教室を飾ることで1年生が明るい気持ちになるのでは?」「悩みを聞いてあげれば登校が少しでも楽になるかもしれない」といったアイデアは、自分自身のこれまでの体験や過去に悩んだことと結びつけて考えていたんです。

また、「教室の装飾」を考えていたグループは、途中で「飾りだけでは伝わらない」と気づき、1年生と一緒に何かを作るなど、より関わりを重視する方向にシフトしました。プロジェクトの完成度そのものよりも、課題の見つけ方や仮説の立て方が素晴らしいなと感じました。

さらに興味深かったのは、「学校のルールを教えてあげたい」というテーマに取り組んだグループです。幼稚園と小学校の違いに着目し、1年生に学校生活のルールを伝えるための動画を制作しました。登校してからの動きなどを実際に動画で撮影し、登校後の流れを分かりやすく伝えるコンテンツを作るなど、実用的な学びが生まれていました。

この活動を通じて、6年生が相手の立場を考え、工夫しながら伝えようとする姿勢が育まれ、1年生にとっても6年生にとっても貴重な学びの機会になったと思います。

「情報の収集」についてはどのように進めていきましたか?

杉山

ここが一番悩んだポイントであり、難しかったところでした。Teamsに子どもたち全員のデータを集約して、誰でも見られるようにしているのですが、まずは一度子供たち同士がお互いに資料を確認してフィードバックし合ったり、私からもアドバイスをしたりするようにしています。

ポイントは、必ず一度データを提出する形式をとり、クラス内で「中間発表」をするタイミングを設けていることです。クラス全体で「どこが良かったか」「もっとこうしたらよくなる点はどこか」といった改善点を話し合い、次に活かせるような振り返りの時間を大切にしています。

また、調べ方については、単に「楽しそうだった」とかの印象だけじゃなくて、本当に楽しかったかどうかを本人に確認すること、根拠として数字や具体的な声を集めることの重要性を、子どもたちに繰り返し伝えていました。そのため、インターネット検索やAIを活用して調べる子もいましたが、1年生の担任の先生や1年生本人にインタビューする子どもたちも多かったです。実際に紙のアンケートを作って聞きに行ったり、挙手などで簡単な調査をしたりと、実地調査にも取り組んでいましたね。

あとは「報連相の大切さ」についても伝えました。子どもたちは、つい自分たちの判断だけで物事を進めてしまいがちなんです。例えば、給食の時間に1年生の教室に行って一緒に食べようとした時も、事前に担任の先生に確認せずに勝手に動いてしまって、結果的に給食当番の子が困るような場面もありました。

そういった経験を通して、「やりたいことを実現するためにも、周囲ときちんと情報を共有したり、相談したりすることが必要なんだよ」ということをあらためて子どもたちに教えました。何か物事を進める際は、周囲との連携や意思疎通をすることが重要になることを実感してもらう良いきっかけになったと思います。

「整理・分析」して子どもたちの考えや学びを深めていく際のアプローチで意識したことがあれば教えてください。

杉山

正直なところ、思考ツールの活用については、まだ十分に取り組めていないと感じています。もちろん、Canvaのようなツールは日常的に使っていますし、アイデアを広げる際にはウェビングマップを活用することはよくありますが、それ以外のツールについては、今年度はあまり活用できていないのが現状です。

それでも、振り返りや実地調査は行っていますので、今後はさらに子どもたちに思考ツールの使い方を教えて、より多角的な視点から物事を捉えられる力を育てていきたいと思っています。特に後期はその辺りを重点的に強化していきたいと考えています。

学年全体の発表会では、各グループが伝えたい内容をしっかりとまとめ上げ、自信を持ってプレゼンしていたのが印象的でした。「まとめ・表現」で工夫したことは何かありますか?

杉山

「何のために取り組むのか」「誰に伝えるのか」という目的意識や相手意識については、とても大切だと考えていたので、常に子どもたちに伝え続けてきました。

発表の方法については形式にはこだわらず、必ずしもプレゼン形式でタブレットを使う必要はないと伝えています。ただ、グループワーク中心になりすぎると、一部の子だけが作業を進めてしまう懸念もあるため、個人の学びも大切にしています。そのため、ポスターやレポートといった紙媒体でのまとめも取り入れました。

手書きやCanvaを使ったものもありますが、「1枚に整理してまとめる」という個人のアウトプットの機会を設けることで、グループでの活動だけでなく、個々の学びにつなげる創意工夫も取り入れています。

探究学習を通して、子どもたちの発言や視点で変わった点はありましたか?

杉山

1年生との関わりを通じて、「自分たち自身が1年生の手本にならないといけない」といった意識が芽生えてきています。挨拶の大切さや掃除の仕方を教えているのに、自分たちがきちんとできていないのはおかしい。そういった気付きが、自然と気持ちの変化につながっていると感じています。

さらに「1年生ハッピープロジェクト」以外でも、子どもたちは自分で課題を見つけて、自分で行動することの楽しさに気付いてきたように思います。私のクラスの子どもたちは特にその傾向が強くて、「この授業、やってみてもいいですか?」と、自分から授業を進めたがる姿勢が見られました。もちろん、すべてを任せるわけではありませんが、道徳の授業などでは進行や司会を子どもたちに任せることもありました。

特に印象的だったのは、いわゆる目立つタイプの子やリーダー的な子だけではなく、これまであまり前に出なかった子も積極的に手を挙げて発言するようになったことです。そうした姿を見て、自信に繋がっているのだと実感しています。

今後の展望として、この取り組みをどのように発展させていきたいとお考えですか?

杉山

後期は地域をよりよくするための活動を実施し、12月の探究フェスで成果を発表する計画を立てています。その後は、個人の興味に沿ったMy探究へと発展させていく予定です。現在は地域の方々との連携も始まっていて、つい先日は学校運営協議会の協力を得て、「富ヶ谷の魅力とは?」というテーマをもとに子どもたちとの座談会を開催しました。

昨年度は落書き消しや商店街の応援ポスター作りなどを行いましたが、今年は地域の「課題解決」よりも「魅力向上」を主眼に進めていきたいですね。子どもたち自身がどういう方向に興味を持つかはまだ未知数ですが、文化財に興味を持つ子もいれば、場合によっては企業と関わる可能性も出てくるかもしれません。

「地域とどう関わって、地域をよりよくしていくか」を主軸に、地域の方々や保護者の協力を得ながら、子どもたちの学びをしっかりと支えていきたいと考えています。